为二十四史作注的人

TL;DR

《今注本二十四史》由300多位史学家历时31年完成,为二十四史添加注释,使其更易为公众理解。项目多次濒临绝境,但团队坚持不散,体现了对文化传承的使命感和温情敬意。

Key Takeaways

- •项目历时31年,300多位史学家参与,为二十四史添加1亿多字注释,降低阅读门槛。

- •多次面临经费短缺和团队解散危机,但参与者无一人放弃,展现了坚韧的学术精神。

- •古籍整理在学术评价体系中不受重视,但学者们选择为文化传承而非个人回报工作。

- •注释工作强调求真,纠正历史误读,促进对中华文明更准确的理解。

- •项目最终部分出版,激发了公众对历史的兴趣,体现了从书斋走向大众的初衷。

Tags

一年后,中华文化促进会召开理事会议,王石汇报今注本编纂工作。

还背着几百万的“债”,历史学家孙晓反而比以前轻松了。

“不像前几次的压力,前几次就是绝望。这一次,我想书肯定能出完了。真解决不了,说实话砸锅卖铁我能把它出完。”

坐在办公室的沙发上,他说话声音很小,要靠近才能听清,心脏刚装支架不允许他像以前那样着急、熬夜了。

对面,摆满一整面墙的《今注本二十四史》,就是这笔“债”的源头。为了让它们面世,300多位史学家努力了31年。

二十四史上起传说时代的黄帝,下迄明朝灭亡,成书过程跨越近2000年,是世界上唯一载录绵延数千年的正史。秦始皇巡游的舆驾,诸葛亮五丈原的秋风,唐风宋韵的气象万千,3700多万字见证的是一个古老文明的延续。

但200多年来,只有《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》四部有旧注,其余20部都没有注释,文辞深奥,又多有讹脱,后世读者难于理解。

史料规模的浩繁、涉及领域的庞杂,为后二十史作注,成了乾嘉大师们也望而却步的时空汪洋。

31年前,当几位年轻人提出为二十四史全部写下注释,希望让这套史书“能够为更多公众读懂”,“完成它该有的‘现代化’形式”,大家振奋极了。同仁的来信如雪片飞来,有人说这是“文化界的三峡工程”,也有人劝他们,不要搞了,太难,弄不成的。

谁也没有想到会做这么久。开创、收获,和颠簸、艰难、不被理解的孤独,都是未曾有过的。项目几次濒临绝境,24位主编、顾问去世,他们大多没能看到自己的作品面世。

没有一个团队解散。每个人都清楚,这是“耗时、费力、科研评价不高”的工作,他们默认,自己的名字不会醒目地印在封面上。就像他们注释的史书,从来不只是英雄的独白,更有无数普通人的合唱。

“做这样一件事,是一个史学工作者对自己的使命的理解。”作为执行总编纂的孙晓说。

年轻人老了,老师去世,老师的学生也快要退休,只有二十四史变得年轻——因为他们的努力,许多人可以第一次不那么费力,和千年前对话。

现在,合唱终于迎来尾声。273册18部史书已经出版,还有6部300余册编纂完成,有望在年底或明年全部面世。而某种程度上,这项工作之所以伟大,并非因为它最终的完成,而是有人敢于直视那片汪洋,然后扬帆驶入其中。

“我就干这一件事”

北京建国门的社科院宿舍,楼前有片杨树林,人并不很多。1993年,“记不清夏天还是春天了”,阳光从叶隙穿过,影影绰绰,刚评上副研究员的中国社科院历史研究所(现古代史研究所)的年轻学人孙晓问他的同事赖长扬,我们能不能出这样一套书?

“历代学人对二十四史的研究极其丰富,但与原作分离。要能出一套书,以二十四史注释的方式,把研究成果和文本结合到一起,应该是很有意义的工作。”孙晓说。

二十四史自1739年被钦定为正史以来,经历了三次大规模整理:第一次是乾隆年间由朝廷钦定诸本,形成武英殿本二十四史;第二次是20世纪30年代,商务印书馆张元济奔走于“中华文化存亡绝续之交”,组织整理百衲本二十四史;第三次是20世纪50年代由毛泽东主席倡发,成果是中华书局的标点本二十四史。三次侧重各有不同,分别是版本、校勘和标点。

能不能再往前一步,加上注释?

赖长扬听完非常兴奋,他治史学史,理解更深,觉得这是完成古代正史现代化形式的大事。晚上回去,两人在唯一一台286电脑上敲下了计划。

很快,他们找到古代史研究所的前辈吴树平。上世纪60年代,刚从北京大学古典文献专业毕业的吴树平,进入中华书局参与了点校二十四史的工作。这个当时的四大文史工程之一,由国家拨款支持,参与者名家济济,即便如此,还是做了20年。

吴树平深知校注的艰辛。何况中华书局只做标点和校勘,孙晓他们还希望加上注释。他劝两人,不要搞了,“没有支撑、没有国家的力量来推动,太难了”。

赖长扬的回答,吴树平现在还记得:“他说我这一辈子可以什么都不干,我就干这一件事,有职称就有职称,没职称就没职称,有工资就有工资,没工资就没有工资,我就干这一件事。”

回想起来,孙晓说,那时候真年轻。“年轻有一个好处,不知道害怕。年轻就是无所畏惧。”

他当时预计,五六年能把它做完,再不济,10年怎么也成了,然后他还有下一个计划、下下个计划。

科研经费、出版津贴是后来的事,那时的项目都要自己找饭吃。赖长扬、孙晓找了几家出版单位,对方都有顾虑,直到经人介绍认识了中华文化促进会主席王石。

王石记得,两人特别着急,他们说,国内各史都有相当权威的史学大家,只是年事已高,如果不抓紧立项,就来不及了。

他被迫切的心情感染,“脑袋一热就决定做这件事”。“我们觉得这是多么好的事,心里很喜悦。”

不同于以往由文献学家作注,这一次,他们希望“史家注史”。孙晓解释:“与文献学者关注字词正音与释义不同,历史学者更关注史实的正误与疏通、史料的增益与订补。”

1994年,开笔典礼在人民大会堂隆重举行,联合国教科文组织发来贺函,著名历史学家张政烺担任总编纂。他们手里所有的启动资金,是王石从一位企业家手里“化缘”来的84万元。

这些钱怎么支撑那么大的工程?后续保障从哪来?谁也没想那么多。

“特别自信,来源于对中国社会的一个信心,觉得会有人站出来,觉得会有人跟我们一起做。”王石说。

“为文化化缘”

乐观很快就被打破了。项目启动三年,经费开始出现问题,不得不暂停下来。一位企业家又提供了几十万资金,但对庞大的项目而言,杯水车薪。

今注本《宋书》团队整齐,推进很快,三年便完成初稿。编委会审读后退了回来,要求进一步修改,然后是第二次、第三次。“好像没完没了。”主编朱绍侯回忆,“三年之后似乎一切都陷入了可怕的沉寂停滞之中,犹如石沉大海,音讯全无。”

编委会每隔一段时间会刊发工作通讯,从项目伊始各界的厚望期许,到编纂体例的修订探讨。2002年,通讯突然暂停。

一年后,中华文化促进会召开理事会议,王石汇报今注本编纂工作。门外飘着雪,说到开笔10年,多位主编去世,编纂工作因经费缺乏陷入困顿,他当着200多人的面失声痛哭。“觉得太难了,太难了!”

转机出现在2005年。《今注本二十四史》项目列入“十一五国家重点图书出版规划”。这年6月,编委会与四川出版集团巴蜀书社正式签署出版协议,巴蜀书社拟出资3000万元负责出版发行。可好景不长,这场合作很快遭遇资金上的困难,项目又陷入停顿。

工作通讯里写道:“资金上的寒酸情形与工程规模、意义之间形成强烈反差。”最难的时候,他们开不起一次主编会议。从2005年到2017年,今注本《隋书》主编之一、天津师范大学教授张玉兴只收到过1000元经费。

2006年,朱绍侯80岁生日,孙晓代表编委会去探望。老先生一个人住,自己踽踽爬楼梯,“很孤独的一个影子”。他问孙晓,此生还能不能看到这套书出版?孙晓答应他,“一定把它弄出来”。等到90岁生日,书还没有出,孙晓不敢去了。“心里多难受啊。”

刘艳强在这段时间进入编辑部,她没听孙晓、赖长扬诉过苦。赖长扬负责联络作者,隔一段时间便去拜访,恳请大家不要把稿子放下。孙晓除编纂业务外,还负责找经费。

老电影《武训传》里,武训沿街乞讨任人踢,一捶两个钱、一脚三个钱,把钱攒起来办学堂。孙晓说,读书人也是这样,自己不能生钱,只能伸手要,跟“要饭”一个样,要一点钱,再去做有意义的事。

他没少做“伸手要饭”的事。遇到一点可能,就厚下脸皮写一封信,31年,信写了100多封,收信人还有和尚。“化缘化到和尚那。我说你是为信仰化缘,我是为文化化缘。”

王石想不通,“为什么这么好的一件事没有人支持?”他记不清跟主编们道过多少次歉。“俗话说,癞蛤蟆垫床脚,全凭一股气。每到束手无策的时候,我就觉得自己是一只蛤蟆,必须拼命地鼓着。”

他跟赖长扬和孙晓说,要不然起诉我吧,也许可以引起社会同情,会有人站出来,支持这个工作继续下去。

但自始至终,没有一个人催过稿费。现在回想起来,孙晓都觉得不可思议,没有钱,不知道能不能出,所有的编纂队伍都没有散,编辑部总能陆陆续续收到稿子,总有人在写。

朱绍侯察觉到了经费不足,多年后他在一篇文章里回忆:“这种情况一般作者并不清楚,又不能大肆宣扬,因为那样就会散了人心,以致覆水难收。”即使因为不能依约支付稿酬,编辑部只得一次次退稿返工,他依然会按要求进行修改。

“就像君子之交,说好了,很默契,就这样做下去,难也要做下去。”负责今注本编辑工作的社科院古代史研究所秦汉史研究室主任赵凯说。

2016年,借着一次会议的机会,王石找到华侨城集团,郑重谈起这件事。对方被他们的苦心与坚韧打动,同意投资。“简直不能形容有多激动!”大家奔走相告。

因为编委会不具备独立法人资格,无法跟华侨城签协议,作为执行总编纂的孙晓以个人名义签了约。这意味着如果没能如期完成,孙晓会被无限追诉。

压力、担心当然都是巨大的,但跟很多事相比,这似乎又不值一提。

他算过,一部书基本是两代人。项目启动时,今注本《隋书》由南开大学教授杨志玖负责,杨志玖于2002年去世,他的学生、天津师范大学教授马俊民接棒。再后来,马俊民于2011年去世,他的学生张玉兴继续。

一本《隋书》今注,已是三代学人。

“老师的教导就是求真”

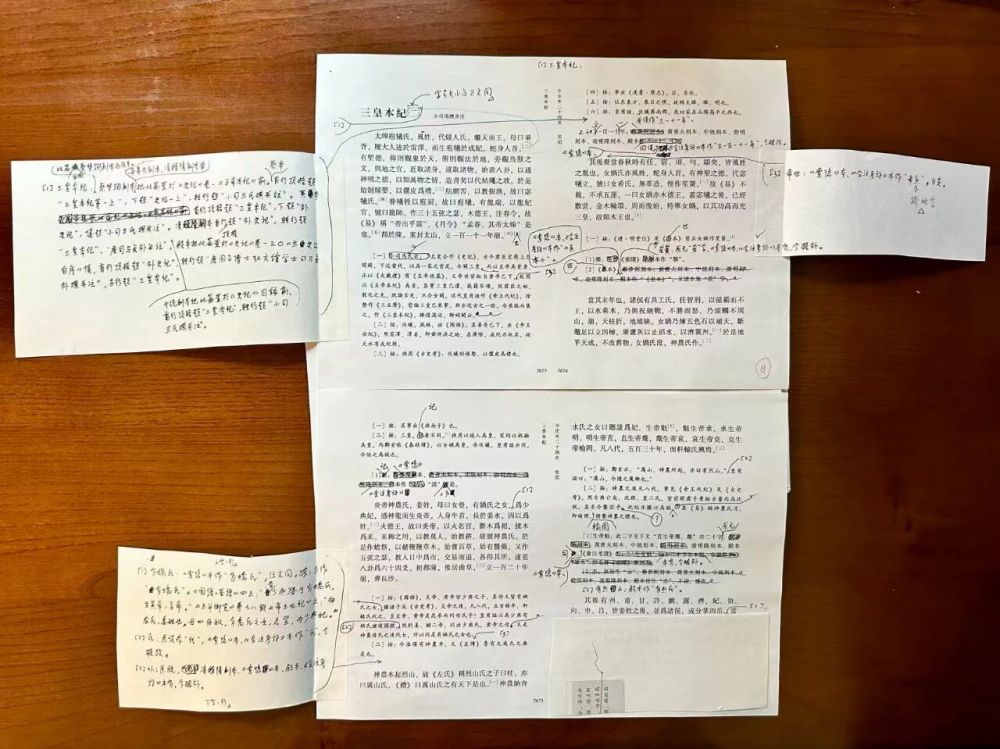

一切都在一张书桌上进行。有的大一些,能摆下两台电脑,有的很小,伸伸手就要碰洒同事的保温杯,一些会挤在客厅的电视旁。一样的是,所有人都能在这平米见方的地方,体会到什么叫真正的“浩如烟海”。

《今注本二十四史》全书约1.4亿字,其中注释1亿多字,是原著的3倍。人名、地名、职官、典故以及所有涉及政治、经济、军事、文化及社会生活中的典章制度、风物习俗及疑难字句,全部都要作注。

什么概念呢?二十四史原著大约3700万字,卷帙浩繁,年代久远,多有谬误。注释者要在不同版本的原文间互校,一部史书可能有十多个版本,互校一遍,几年就过去了。而进一步作注释需要参考的材料,比如地方志、敦煌文献、考古发现等,可以说难以计数。

接到《两唐书》今注本的任务时,作为主编之一的厦门大学历史学系教授毛蕾“没法去想这个数字”,直到后来,编辑部汇总发现任务已经过半,她才觉得“这件事情我们好像是能做完的”。

写下一条十几字的注释,书桌前的人,可能跋涉过上万字的材料。《北齐书》卷三《文襄帝纪》高澄给侯景书曰:“况闻负杖行歌,便以狼顾反噬。”“负杖行歌”之典来自何处,让主编陈长琦费解,反复翻检,甚至用电子文献检索也无果。后来,陈长琦找到西晋刘琨《答卢谌书》“国破家亡,亲友雕残。负杖行吟,则百忧俱至”句,才发觉“负杖行歌”是“负杖行吟”的创新性化用。而“负杖行吟”又是“负杖”与“行吟”两典的合用。“负杖”典出《礼记·檀弓下》:“战于郎。公叔禺人遇负杖入保者息。”“行吟”则出自《楚辞》卷七《渔夫》:“屈原既放,游于江潭,行吟泽畔。”说的是国家危亡之际,忧国者未获理解。

这位郑州大学特聘教授、华南师范大学历史文化学院教授,参与老师朱绍侯主编的《宋书》今注,又任《北齐书》《周书》今注主编。一开始,他估计《宋书》今注一年多即可做完,实际做了三年多。其间除了教学、行政工作,其他科研工作都停顿下来。

这也是很多人的状态。

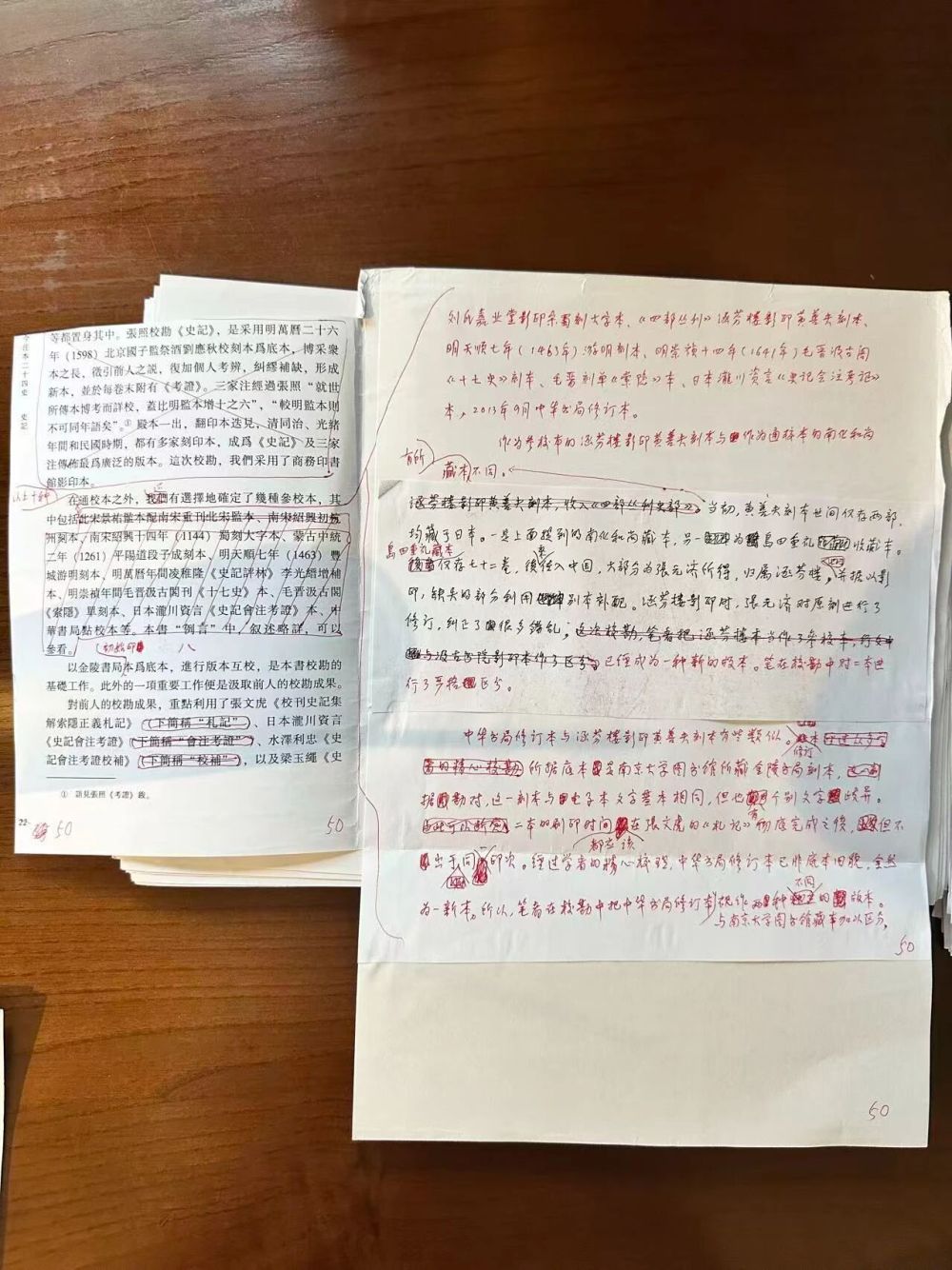

吴树平曾主持撰写《全注全译史记》,20多位史学家参与。今注本《史记》以此为基础修订,可工作量依然巨大。原版本有注释、译文而无校勘,部分注释非常短少。为提高效率,70多岁的吴树平放下一切工作,一人承担起修订、补注和校勘的全部任务。

比A4还小的16开纸上,空隙处塞满了红色的黑色的小字。底稿写不下,在旁边贴纸条,还不够,就在纸条上贴纸条。最多一页贴了3000字。内容全是手写,怕打字员打错,每个字都一笔一画。

一坐5年,增加的注文翻了三倍。《史记》原文50万字,三家注150万字,今注本《史记》600多万字。编辑刘艳强收到手稿时吓了一跳,那是座一米多高的“小山”。

这些小山,对抗的是时间的侵蚀,遗忘、误读,有意无意的曲笔和讳饰。

《汉书·文帝纪》记载过一则著名的“养老令”,汉文帝下诏书:“年八十已上,赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗。其九十已上,又赐帛人二疋,絮三斤。”

“在当时的社会经济条件下,国家的财政收入是否能够支撑这个政策,是值得怀疑的。历来关于《汉书》的注释,都没有注意到这一点,读者们也是熟视无睹。”赵凯参与了今注本《汉书》的注释,他们发现,“养老令”可能多了一个“月”字,汉文帝的赏赐应该是一次性的举措。

“这个问题看上去微不足道,实际上并不简单,它涉及诸多历史问题。比如对汉文帝的客观评价,对汉代乃至中国古代养老制度的评介,对中国养老文化的研究等。”赵凯说,“如果没有这个,大家看到的就是中国的养老倒退了多少年,看到以后,我们就觉得历史其实是平缓发展的。”

“今注本《二十四史》要体现史家注史的特点,要反映史学界对二十四史研究、对历史研究的新成果。这就要求注史者具有深厚的史学修养,对所注史书涉及的史实、对所注史书的相关研究成果有较为准确、全面的把握。而史学之难,在于其包罗万象,史学成果汗牛充栋,真正能够做到全面吸收史学研究成果,真正做出好的成果非常之难。”陈长琦说。

他记得,老师朱绍侯曾告诫他们,校勘不能草率,在遇到文句读不通的地方,千万不能“增字解经”、“改字解经”,千万不能轻易下决断。改动的地方一定是证据充分、能够经得起检验的,否则宁可保留存疑。

“我们要把历史真实的一面尽可能呈现。”张玉兴说,“作为研究历史者来说,从入门开始,我们的老师,老师的老师,对我们的教导就是求真。”

“什么杂念都不要有”

相比一个理论,一篇论文,一本专著,这是一项几乎没有显示度的工作。

“古籍整理做得很辛苦,最后你是替司马迁、替班固、替古人来修修补补,而不能系统地体现你的思想和观点。”今注本《后汉书》主编卜宪群说。

张玉兴经常听到一个问题,校勘不就是翻译了一遍,有什么学术含量在里头?“这是很外行的看法。古籍校书需要你有很深的积累,很吃功夫。”

但他也不得不承认,即使在历史这个相对冷门的学科里,古籍整理是更冷门的那一个。

“高校的学术评价主要看学术论文、学术专著,特别是权威学术期刊发表论文、权威出版社出版专著。校注属于古籍整理,在学校的学术评价体系中,与编著、翻译列入一类,属于次要科研成果。如果时间耗在校注上,势必影响论文、著作写作。”陈长琦说。

担任了15年古代史研究所所长,卜宪群对这点感受很深,“古籍整理在目前的学科评价体系下面是吃亏的”。他解释,“如果两个人评职称,只有一个指标,一人有专著,一人是古籍整理,有专著的人评上的可能性更大。尤其是相比于《史记》等这些别人已经整理过多次的古籍。所以能够真正献身于古籍整理的人,是最不容易的。”

一部几十册的今注本古籍整理,按照有的考核标准,折合的分数只相当于一篇核心期刊论文。而在一些单位,这项工作对评职称“半点用都没有”。

他们清楚,这难以在短时间内改变。选择,已经无关回报。

300多位历史学家来自50多所高校、科研机构,都有教学和科研任务。时间是“挤”出来的,讲完课或赶完一篇论文,孩子睡下的夜里,还有寒暑假,“一点一点往前拱”。

“要心无旁骛,什么杂念都不要有。你要想着评职称,你要想着得稿费,你就干不了了。”吴树平说。

最迟清晨5点,他已经坐在书桌前,“除了吃饭睡觉以外基本上不离桌”,一个字一个字地过。古籍没有标点,密密麻麻,毛蕾以前眼睛很好,后来不得不借助放大镜。她用“坐牢”形容这些日子,太累了,偶尔出去休息一天是“假释”。

他们在一个被大多数人遗忘的地方,抵抗遗忘。有人受到团队的感召,“咬着牙硬着头皮往前做”。有人是被编委会打动,“拒绝不是个事儿”。有人忘不了老师的嘱托。

张玉兴总想起老师马俊民的交代:“他给我们说过很多次,这个工作要认真来做,也许若干年之后你写的论文、你写的书都没有人看,但一定会有人来看正史。这是咱们文化的一个根。”

“特别是这些老先生,学历史的人往往在60岁以后完成一个基本的学术积累,真正的黄金时光才开始,可以写很多东西。可是他们把学术非常美好的时光义无反顾地交给了今注本的事业。”赵凯说。

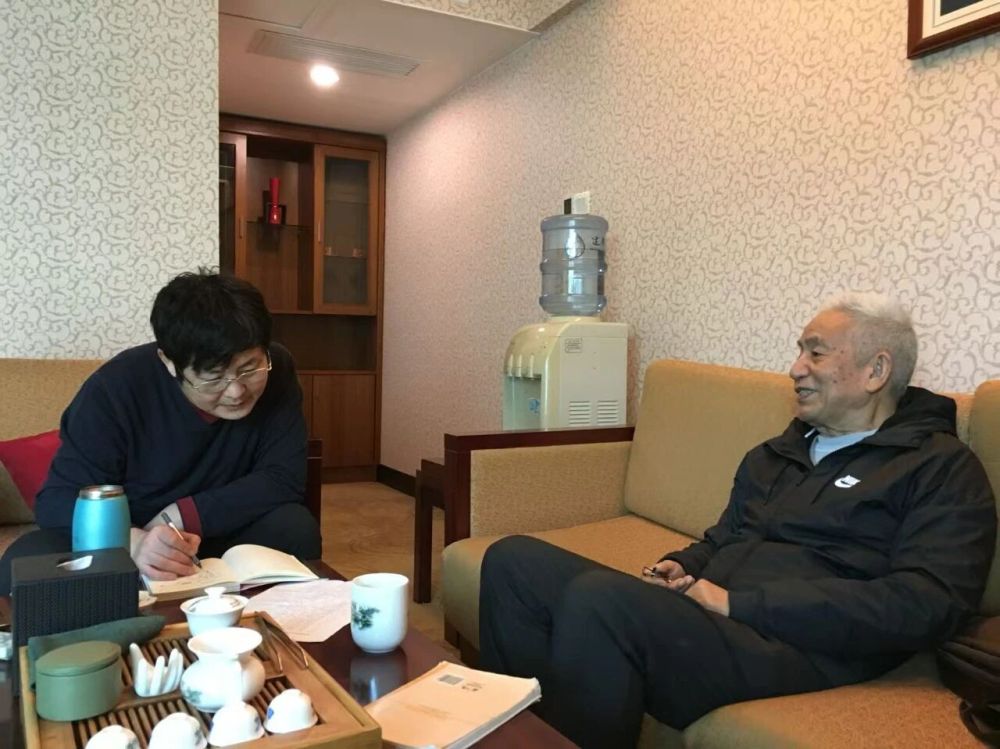

陈长琦初稿完成后,寄给老师朱绍侯审阅,像当年给学生批改论文一样,年过古稀的老师修改到标点。

为帮大家节省精力,《两唐书》今注本主编、厦门大学历史学系教授杨际平,梳理相关墓志中的人名,又把地理志上所有地名用现代地名标注,做成基础资料供团队使用。那时他已经80多岁。

“他就觉得,你们都是在职的,都有很多事,他就做这种能给我们用的根本没有显示度的最基础的工作。”毛蕾去过杨际平家,先生没有书房,所有校勘都是在一张孙辈不用的课桌上完成的。

没有豪言壮语,只有日复一日的翻书、比对。不止一个人提到枯燥、琐碎、挫败和无聊。也不止一个人,提到快乐。

“这个工作上瘾,往那一坐,好几个小时就过去了。”赵凯说,“发现一条,哪怕一个字,都有成就感。也许在外行看来,这没什么大不了的,但就一个字,可以快乐上一个星期。”

校勘完《史记》,吴树平大病一场,说着“不弄了不弄了”,又回到书桌旁。采访前一天,他勘误出一个字,他用很长时间仔细解释探赜索隐的过程,“陶醉”,“自得其乐”,“又发现了新大陆”。

“从书斋走向大众”

2020年,《今注本二十四史》首批7种,由中国社会科学出版社出版。之后两年,第二批第三批共11种面世。

今注本《宋书》在第一批出版之列,主编朱绍侯非常高兴,出版座谈会那天晚上,90多岁的老先生破例喝了酒。

让赵凯印象极深的,是座谈会上朱绍侯发言的第一句话:“咱们书出版以后,要注意一项工作,就是收集不同意见,特别是反对意见!”

他郑重地拜托大家,做好追踪工作,为将来的修订做好准备。

“古籍整理,如同秋风扫落叶,随扫随落,难以画上句号,错讹之处不可能一下子扫除干净。”孙晓说,对于《今注本二十四史》这种内容复杂且成于众手的作品来说,更不可能一步到位。

“怕有错误,我就不敢出了,如果那样它永远出不来。”赵凯记得朱绍侯一直说,不要怕出错。

孙晓担任今注本《汉书》主编,书刚拿到就开始着手勘误。赵凯把书带上课堂,让学生们“挑错”。

“任何一部书要成为精品,都要经过不断打磨。”孙晓希望,这套书的修订能得到制度保证。“有一个地方,有固定的经费,能长期修订下去。可能以后没我们的名字了,再修订可能我不参加了,但这本书流传下去了。”为了这件事,他又开始写信。

有人担心,工作这样艰难,还会不会有后来者?“中华文明几千年传承下来,每个时代都有优秀的人站出来,为传承做自己的贡献。”卜宪群认为,“《史记》刚出来也是藏之名山,后来逐渐流传,这是一个漫长的过程。所以,要坚信自己所做的事业有光明的前景,不能悲观,不能悲观。”

的确有些事,带来了慰藉和信心。第一批书出来不久,有人告诉赵凯,中国人民大学图书馆发布的2022年度中文图书借阅排行中,今注本《史记》年度第六,一起进入前十的,还有《马克思恩格斯全集》和武侠小说。

他们没做任何推荐,这么多年轻人自发去读这样一本史书,赵凯很惊讶,转念又觉得,他们的努力没有白费。

项目启动之初,他们就将目标读者定为两类,研究者和“中等文化以上”的普通读者。他们希望降低阅读门槛,让二十四史“从书斋走向大众”。

王石觉得,这是千百年来第一次向大众提供了一种可能:只要你接受过或相当于大学文科教育,只要你有意愿,只要你静心存念,你就能够成为它的读者,你就能够读懂二十四史。

校勘时,赵凯专门请年轻的研究生来“把关”,把不懂的地方标出来,专家们再由此调整校勘的尺度。“就是怕忘了初心。”

“为人民做学问,不要老觉得我理解这个事就够了。我们在做的过程中,必须不断地往复来回换位思考,大家懂才是真的懂。”他说。

这看上去像在自讨苦吃,面向广大读者,意味着更大的注释量、专业与普及的不断拉扯、异常复杂的统稿……为什么这样希望大家读史?

“二十四史是历史研究的基石。”吴树平觉得,理解二十四史的人和事,能更好理解中国历史的发展规律,对中国的前途会有一个更清晰的认识。

他记得,编纂中华书局版二十四史最难的日子里,淹通文史的魏晋南北朝大家王仲荦告诉他,“咱们都是搞历史的,搞历史的就应该看清一点,历史就像泉水,不管石头怎么阻挡,它最后总要往前流的”。

“温情与敬意”

又断了。

2022年,与华侨城的合作再次遭遇资金上的困难。孙晓把单位分的一套房抵押出去,借钱发了编辑部的工资。

刘艳强从没问过孙晓怎么办,“对这个项目能不能做完,我们好像一直没有怀疑过”。编辑们手里的工作一刻没有停。

余下的都是大部头。未出版的《明史》《宋史》《两唐书》等6部今注本的体量,超过已出版的18部的总和。

“实在不行我把房子卖了,把书出齐,这个也没什么。”说起这件事,孙晓用的是一种再平常不过的语气。

王石打算借钱,不能以文化促进会的名义,就以他个人名义借。对于最后的出版,他们都没什么担心。稿费的大头已经发了,难过、压力、苦涩的艰辛,都扛过去了。

“我常想,理想是个很奇妙的东西。它可能很孤独,很空洞,很乏力,甚至很可笑;也可能很强大,很有力量,甚至很现实。”王石说。

直到做完,毛蕾才敢回头看看到底走了多远。“我也不知道当时那个人怎么敢想去做这么一件捅破天的事。”

写的时候她就在想,《两唐书》今注本出版以后,她要一本一本摞起来,跟它们合个影。大家算了算说,估计比你一个人还高呢。

这些年,她越来越觉得,学历史的人好像时间尺度跟许多人不一样。“事情是很漫长的过程,一下两下,不能够决定什么,有的时候盖棺都论不了定。很多事情是用时间堆起来的,用几代人的生命堆起来的。”

被问过很多次,为什么坚持下来,王石总想起钱穆的一句话。这位国学大师希望国人树立一种信念,“一种对其本国已往历史之温情与敬意”。“‘温情与敬意’,这五个字说得多么好!我想这也是‘今注本’所有编纂者、出资人、组织者、参与者所共同的内在动力。”

只是,相比于漫长的历史,人的一生太过短暂。

第一批书出版没多久,孙晓在出差路上突然晕倒,电击,抢救,心脏装了一个支架。医生建议他,什么都不要干了,他不听。

“我觉得自己的生命太短。”头发已经花白,延退的日子就要临近,可他还有很多事想做,比如倒写一本小说,从未来一直写到古代。他总跟学生说,做学问要有勇气。

项目启动时,毛蕾还在读书,今年夏天,《两唐书》今注本近2000万字终于全部交稿,她已经退休。

2017年项目重启不久,主编杨际平患病,要打靶向药治疗。用药那天必须休息,但一过,他便“满血复活地去工作了”。毛蕾回过头想,“他好像有一种非常强大的意念,就是他要让这件事情做完”。交稿后不久,今年8月,杨际平去世,没有等到《两唐书》今注本出版。

马俊民走得突然,没留下什么交代,张玉兴记得老师说过一句话:“在我退休之前,甚至在我有生之年,能为后人留下一部整理过的正史,这是一个功德无量的事。”

2020年今注本《隋书》出版,张玉兴带着书去给老师扫墓。“给他念叨念叨,这个书出了。”书太珍贵,他没舍得烧。

作为发起人和执行总编纂,赖长扬没能看到任何一本书出版。2017年华侨城投资刚刚敲定,他查出患癌。为重启召开的大会上,赖长扬准备了一篇发言稿,是夜里因为病痛难以安睡,披衣伏案而就的,名字叫《社会的历史文化责任和历史学家的职业担当》。

他写道:“中国的史学家,至少从司马迁开始,就是一群有历史自觉和职业担当的志士仁人!他们宣称要‘究天人之际,通古今之变,成一家之言’。他们立志要为实录、直书而舍生忘死。从唐朝的刘知几到清朝的章学诚,先后对史学家提出‘德、才、学、识’的比较全面的要求,这是世界上为数不多对史学家的职业素养要求。今天在这里,我要大胆地在这四个字的基础上加一个‘情’字……虽然在我一个人的生命史中,她(《今注本二十四史》)占据了我几乎半生的时间,但我觉得这是值得的!能够用自己的生命为社会、为民族、为我热爱的历史学做出贡献,这是太幸福的事情。”

他没能亲口朗读,大会开幕前10天,赖长扬去世。

即使患病期间,刘艳强也没见过他的颓废。“他其实有很多遗憾和不舍,但是他又很看淡这件事。”她说,“从历史上你能看到太多人的生生死死,一个人的传,长的几百字上千字,短的可能几十个字,这还是能进入正史的那些人,有多少人只是一个数字。”

刘艳强觉得,这些人,做这样一件事,“并不是说要在百年以后留名”,而是,“我活着,我要做点有意义的事”。

没有担任任何一部史书的主编,这位“永远有一身很干净很漂亮的衣服”的历史学家,最后留下的,是一部充满浪漫色彩的自选集,名字取自他怀恋一生的故乡嘉陵江。

去世前一个月,赖长扬完成了自选集的题记,他写道:“历史文化的研究是人文学科,应该充盈着人的气息,那就是其作品应当展现出作者的人格、性情和志趣,骨子里应贯注着坚韧、执着、求真的科学理念,而又外扬着勃发的生命气息。这是我的追求。”(记者徐欧露)